前回のあらすじ

奈緒江は、各地の悪いヤツら「傾奇者」を次々に退治!

その途中、茶会に出るための小袖を作るため、なんと堺の海賊と対決。手に入れた絹で赤い小袖を仕立ててもらい、いよいよ千利休の元へ。千利休からは、茶道の大切な心「和敬清寂」を教わり、見返りを求めない深い思いにも触れました。

今回は、その教えを胸に次なる一歩を踏み出します。

茶の道を歩み始める

いよいよ、千利休から直々に茶の作法を習う。後の世で茶聖 (ちゃせい) とまで呼ばれた利休の教え……!これさえ学べば不足なし間違いなし。

茶会の場では、客はみな地位や肩書を脇に置き、等しい立場で茶室に入る。亭主は客を丁重にもてなすところから始まるという。

利休の教え。絶対にマスターしてみせる。そして茶会を完全に攻略してみせる。

作法その 1『お辞儀の角度』

お辞儀の作法。人は初めの振る舞いで相手を見定める。

Q. 礼はどのようにする?

A. 中ほどの礼をする

中ほどの礼で互いに等しい立場となり、驕りや自負心を捨てればこそ、掛け軸や詩歌、建物の美しさをともに語らえるのだとか。

奈緒江は深く礼をしすぎて怒られた。相手を大名のように扱ってしまえば、しもべと扱われるぞと。これは現代の日常でも同じことが言えるかも知れんね。さすが利休の教え。深い。

作法その 2『茶碗を回す』

場を清らかに保つには、心遣いと行いの両方が肝要となる。

Q. ここでポイントとなる挙動は?

A. 茶碗を右に 2 回ほど回す

茶会では皆がひとつの茶碗を使うので、各々が少し右に回して茶碗を愛でる。これは茶碗の正面、つまり最も美しい面が常に亭主や他の客人に向かうようにという心遣いと敬意の表れだそうな。

そうなのか……単に人が口つけた箇所をズラして飲んでるのかと思った。

茶会へのお土産を選ぶ

以上をもって、千利休からの茶会へ臨むための教えはひと通り終了。意外とシンプル。これなら、なんとかやれそうな気がしてきた。

千利休は最後に、今井宗久の茶会に行くなら手土産を持っていたほうが良いと、蔵から幾つかの品を見繕ってくれた。そ、そこまでしてくれるんですか!?無料で!?いくらなんでも人格者すぎる。

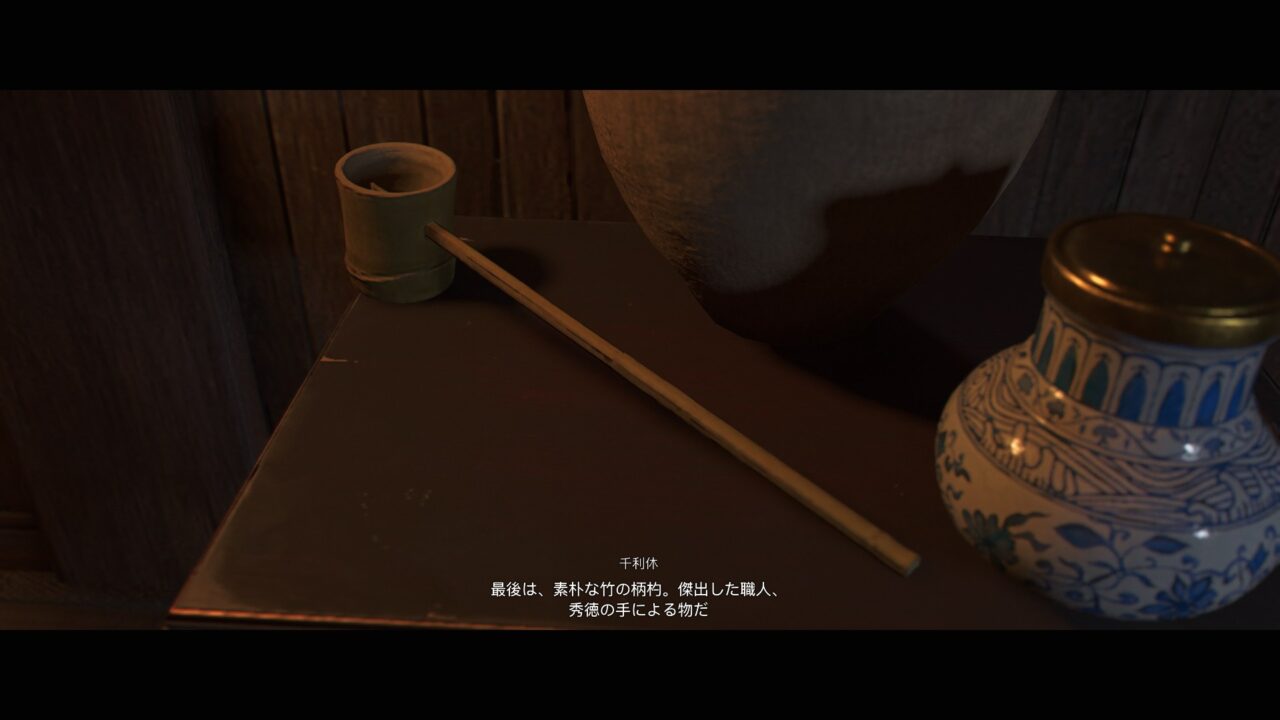

3 つのお土産からひとつだけ選べるのだけど、奈緒江は素朴な竹の柄杓を選んだ。これが一番渋い。傑出した職人である秀徳 (しゅうとく) の手によるものらしい。こういうのが一番素敵。

凄まじく高価なものだろうし奈緒江も遠慮していたが、千利休からは「ここで受けた恩は奈緒江が他の誰かに返せば良い。」と、先輩のお手本のような台詞が返ってきた。何から何まで完璧か。

こうして茶道のすべてをマスターした奈緒江は、ついに今井宗久の茶会に向かう。次回、いざ茶会へ。